LE PROCÉDÉ D'ACCROISSEMENT PYRAMIDAL

Préalablement, il convient d'observer un “distingo” entre les blocs de calcaire (de 2,5 tonnes en moyenne) qui constituent le massif de gros-œuvre de la pyramide d'une part, et d'autre part les 52 monolithes de granite (de 30 tonnes en moyenne) qui couvrent la chambre du roi. En toute logique, ces deux types de blocs ne peuvent être mis en œuvre selon la même technique de transport-levage :

- les premiers sont soulevés d'une assise sur l'autre à l'aide d'une simple “machine” de bois : un levier sur un trépied, générant un système en escalier,

- les seconds doivent être hissés par glissement sur des plans inclinés qui seront réalisés, au moment opportun, par anticipation de la construction sur la face nord, en application du système,

- enfin, une troisième sorte de pierre – calcaire ou granite – constituant la dernière enveloppe, posée selon le système et ensuite ravalée.

La méthode de construction est un véritable système constructif dit « procédé d'accroissement pyramidal », basé sur :

|

|

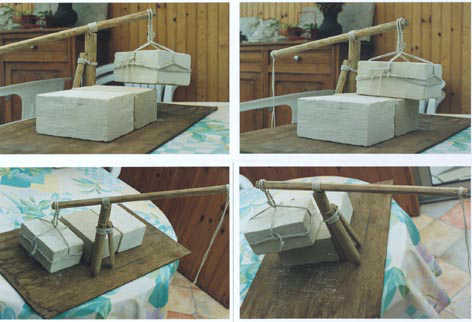

- un mouvement élémentaire d'un bloc calcaire de 2,5 t consistant à l'élever de la hauteur d'une assise, soit en moyenne 0,70 m – à l'aide d'une machine de bois : un levier sur un trépied – et le poser en recouvrement sur deux autres blocs préalablement placés,

|

|

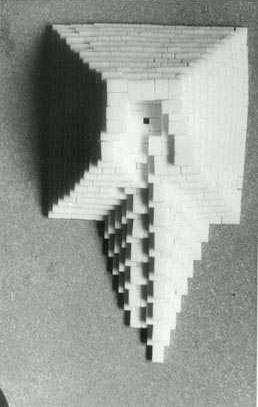

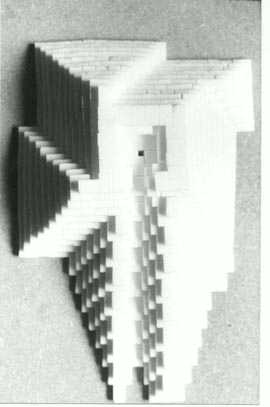

| Modélisation au 1/10 | Modélisation au 1/3 |

- sans oublier de le décaler, en "encorbellement" du coté interne correspondant à un "entablement" coté externe de l'édifice. Cette disposition est classique de l'appareillage à joints croisés, dans les deux directions, ce qui assure la meilleure cohérence de l'édifice. Elle nécessite néanmoins une sujétion d'assise de chaque bloc qui, nous le verrons par la suite, ne sont pas réguliers,

- la répétition de ce mouvement récurrent, bloc après bloc, en escalier, face par face,

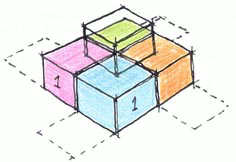

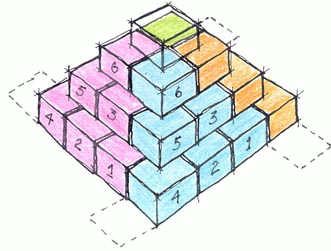

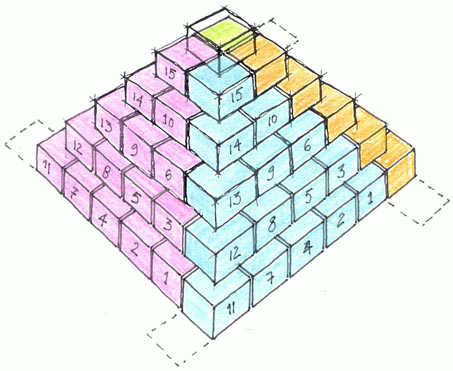

- générant des couches-enveloppes successives, emboîtées les unes sur les autres, à partir d'un pyramidion au centre de la base,

- permettant d'accroître la pyramide par homothétie, par simple répétition additive.

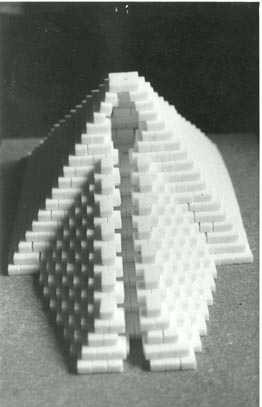

Ce procédé est aisément modélisable, hier comme aujourd'hui, avec des éléments plus ou moins standardisés : briques, morceaux de sucre – en fait issus de la modélisation – le mouvement élémentaire représentant un algorithme. Ce modèle qui « ne génère que de la pyramide » est de plus interactif et prédictif.

Modélisation du procédé « d'accroissement pyramidal », par enveloppes successives, à partir d'un pyramidion élémentaire (4+1) au centre de la base, face par face, bloc par bloc selon l'algorithme

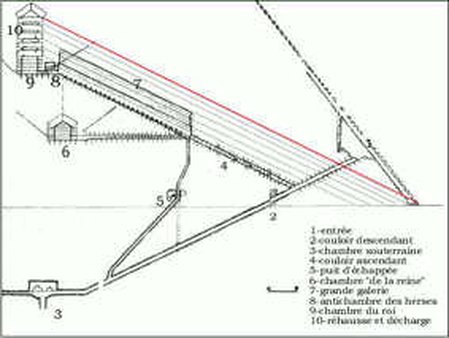

Le modèle est interactif : il permet de réaliser au fur et à mesure de l'érection de la pyramide l'ensemble des dispositifs intérieurs de la pyramide de Khéops : chambres, couloirs (horizontal, ascendant et descendant), Grande Galerie et conduits de ventilation, leurs formes et emplacements étant corollaires du système.

|

|

|

Par anticipation de la construction sur la face Nord, on réalise un plan incliné et tout un faisceau de plans inclinés parallèles et superposés dans lequel, au moment opportun, on peut ménager un couloir et/ou une galerie.

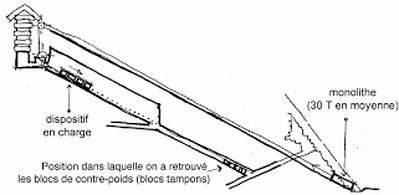

Les monolithes de granite (et de calcaire) de la chambre du roi seront alors hissés par glissement, à ciel ouvert, sur ce faisceau, le couloir ascendant et la Grande Galerie en sont les témoins archéologiques.

|

1- entrée 2- couloir descendant 3- chambre souterraine 4- couloir ascendant 5- puits d'échappée 6- chambre de la Reine 7- Grande Galerie 8- antichambre des herses 9- chambre du Roi 10- réhausse et décharge |

La Grande Galerie, dans son profil : glissière centrale et banquettes latérales, mortaises régulièrement disposées tout au long formant crémaillère, et les 5 ou 6 futurs blocs-tampons [9]Note [9] – Ces blocs servent de tampon pour l'obstruction du couloir ascendant. Ils ont été découvert par la sape d'Al Mamoun en 827. De tout évidence, ils étaient en nombre supérieur et ont eu une première fonction : celle de contre-poids et furent manœuvrés de nombreuses fois dans la Grande Galerie, expliquant ainsi la raison d'être de cette crémaillère. de granite qui, additionnés (5 de 6 tonnes chacun) serviront de contrepoids, doit être comprise comme un « extraordinaire ascenseur oblique », ayant permis de hisser – par équilibre des forces – l'ensemble des monolithes formant la chambre du roi et les arcs de décharge.

|

| Un extraordinaire ascenseur oblique, avec crémaillère, contre-poids (blocs tampons) |

Ces monolithes de granite [10]Note [10] – Ces monolithes sont considérés à tort comme des arcs de décharge, seul le dispositif supérieur en chevron remplit ce rôle. constituent un système de rehausse dans le but de porter l'arc de décharge en calcaire (sollicité à la compression) à la bonne hauteur afin que la descente de charge ne pousse pas au vide de la Grande Galerie, mettant ainsi en péril l'équilibre et la pérennité de ce dispositif [11]Note [11] – De plus cette disposition des monolithes de rehausse (en granit, imposé par sa meilleure résistance à la flexion), loin d'être une erreur, est plus léger – les pleins additionnés aux vides – qu'un massif en calcaire. .

L'ensemble de ces dispositifs sera ensuite englobé dans la pyramide par la poursuite de la construction sur les quatre faces.

Le modèle est prédictif et vérifiable, il impose que :

- les monolithes de cet arc de décharge soient les derniers à pouvoir être mis en place par le faisceau de rampes et l'ascenseur, ils correspondent d'ailleurs au dernier plan incliné qu'il est possible d'inclure dans la pyramide, la parallèle au couloir ascendant tirée du pied de la pyramide en est la vérification,

- l'angle de pente de la pyramide étant donné, l'angle du couloir ascendant est corollaire, imposé par le recouvrement (1/3 et 2/3) des blocs. Pour une pente de tg \(\alpha\) = 1,25, ce qui est le cas de Khéops [12]Note [12] – La pente de la pyramide est donnée par le rapport hauteur/demi-base qui est égal à 1,25 (et non pas 1,2727 racine du nombre d'or comme certains le prétendent). , l'angle \(\beta\) du couloir ascendant est alors tel que tg \(\beta\) = 1/2, ce qui semble bien être vérifié,

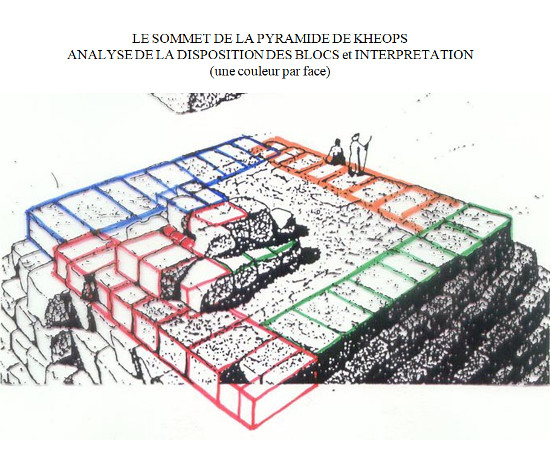

- les blocs d'assises (de proportion moyenne de deux coudées sur trois) soient posés en boutisse sur chacune des faces de la pyramide, il en résulte donc que chaque arête appartient à l'une des faces et que les blocs d'angles ne peuvent pas être croisés [13]Note [13] – Le croisement des pierres angulaires est un appareillage conseillé en maçonnerie qui offre une meilleure solidité des ouvrages. En l'occurrence ici, ce n'est pas une erreur de construction, mais une impossibilité de mise en œuvre, imposée par le système. , ils sont alors facile à pousser au vide, ce qui est le cas. Cette disposition imposée est vérifiée,

|

|

| Disposition des blocs sur l'arête S-W . . . | et sur le sommet (remarquer les entailles) |

- la juxtaposition et superposition de blocs de hauteurs différentes impose à chaque bloc mis en place définitivement – quand il change d'appellation – de lui restituer, par entaille du bloc inférieur, une assise horizontale et plane, pour le bon ordonnancement et la bonne descente des charges, et donc la pérennité de l'ouvrage. Ces entailles sont visibles sur les assises de la pyramide, et particulièrement repérables sur les arêtes et sur son sommet. Elles constituent même un mode connu d'appareillage cyclopéen de pierres « appareil horizontal à décrochement » qualifié « d'appareillage le plus économe » par A. CHOISY [14]Note [14] – Auguste CHOISY(1841-1909), fils d'architecte, polytechnicien français, ingénieur de l'École des Ponts et Chaussées, publie « L'Art de bâtir chez les Egyptiens » (1904)-Edouard Rouveyre, Éditeur : « les pyramides sont exécutées par application successive de tranches de maçonnerie aux flancs d'un pyramidion central » (p 99). Il est le premier à schématiser, de façon intuitive, la construction par degrés et la structure en pelures d'oignon, sans toutefois les démontrer. ,

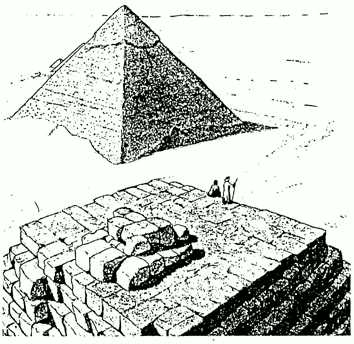

- la disposition en boutisse et le recouvrement des blocs sur le sommet écrêté de la pyramide de Khéops semble bien être aussi vérifiée par la restitution optique « caméra lucida » fournie par E.W. LANE en 1827. Il est dès lors possible de notifier l'appartenance de chacun des blocs du sommet [15]Note [15] – Bien évidemment, modélisation n'est pas construction et virtualité n'est pas réalité, cependant la modélisation permet la conceptualisation et la compréhension. Cette approche, issue de la Tradition, est utilisée par les Compagnons de Devoir, elle est fondamentale en stéréotomie qui permet d'appréhender le volume. .

|

|

Finalement, la pyramide sera revêtue d'une dernière enveloppe, mise en œuvre à l'identique – de calcaire fin, de granite ou de pierre de même provenance – qui sera ensuite ravalée, par abattement des nez de marches des assises, « la pyramide sera dès lors achevée, en commençant par le sommet » – dixit Hérodote – puisque ce ravalement, exécuté du haut vers le bas, aura fait disparaître tous les entablements sur lesquels repose le trépied. Il est alors impossible d'ajouter un quelconque bloc à l'édifice.

| Mykérinos, dernière enveloppe en granit “ravalée” |